La Chiesa della Pietà

ANTONIO VIVALDI imparò a suonare il violino dal padre e precocemente dimostrò il suo grande talento. Fu presto ammesso a frequentare i musicisti della Cappella del Doge e forse qui, ma non è certo, ebbe lezioni anche dal Maestro di Cappella Giovanni Legrenzi; si ritiene comunque che gli influssi di questo maestro siano stati scarsi se si pensa che egli morì nel 1690 quando Vivaldi aveva appena 12 anni. Non vi sono dubbi, comunque, che Vivaldi abbia tratto grande giovamento dal frequentare già in età molto giovane l’ambiente musicale della cappella di San Marco.

All’età di dieci anni era stato indirizzato verso la vita ecclesiastica frequentando la scuola della sua parrocchia, questo di conseguenza al volere di sua madre che il giorno della nascita di Antonio, vedendo le condizioni di salute di suo figlio, promise che se fosse sopravvissuto sarebbe diventato un sacerdote.

Non abbandonò la musica anzi l’abilità con cui suonava il violino fece sì che già nel 1696 fosse impiegato come violinista soprannumerario durante le funzioni natalizie presso la cappella della basilica di San Marco; questa fu la sua prima apparizione in pubblico come violinista. Contemporaneamente faceva parte del gruppo Arte dei sonadori.

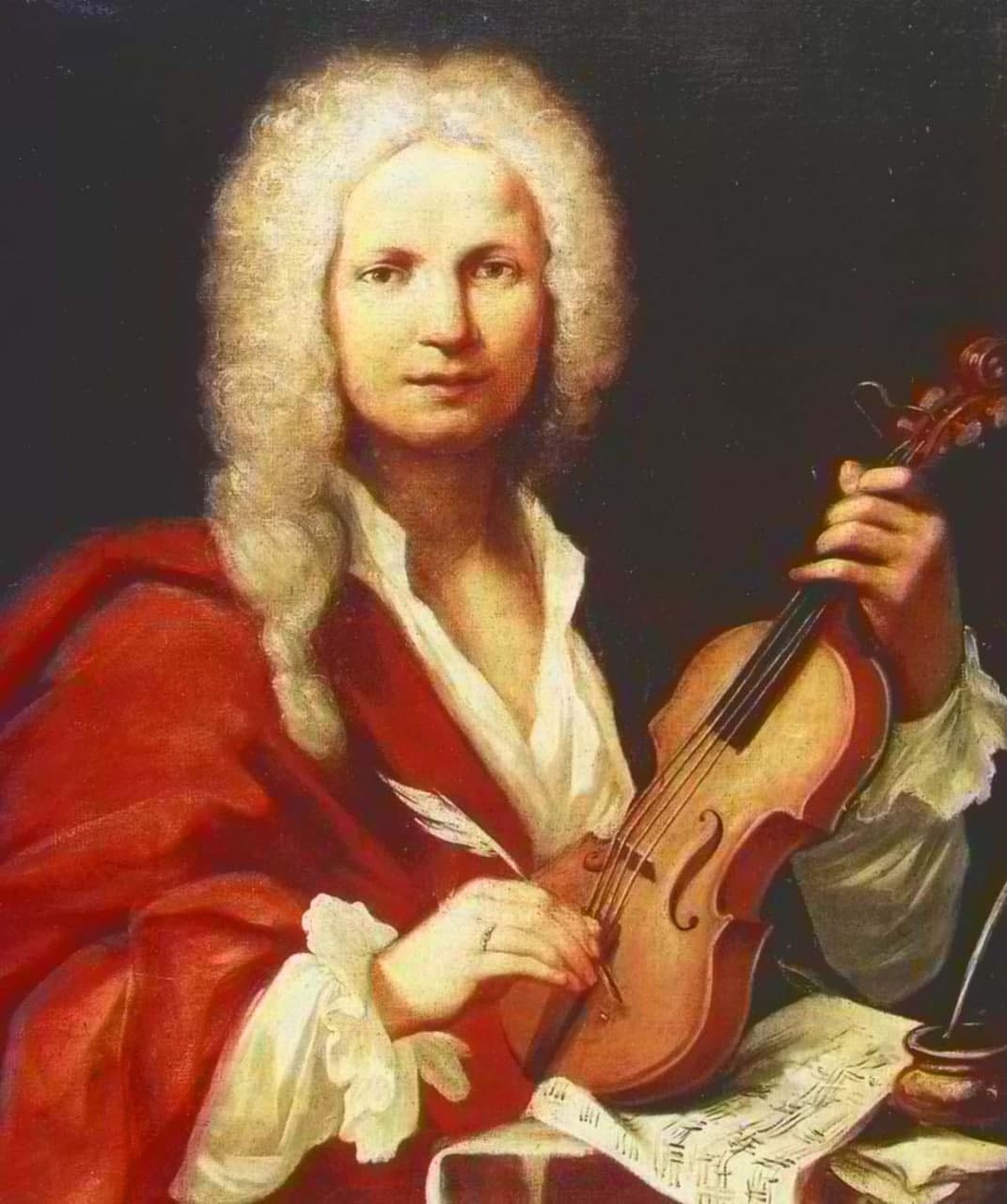

Il 23 marzo 1703 fu ordinato sacerdote e fu subito soprannominato il prete rosso per il colore della sua capigliatura che però era nascosta dalla parrucca che era moda indossare in quel periodo; continuò a vivere con la sua famiglia ed a lavorare strettamente con il padre. Benché giovane la sua fama iniziò presto a diffondersi e nel settembre 1703 fu ingaggiato come maestro di violino dalle autorità del Pio Ospedale della Pietà, dove iniziò la sua attività il 1º dicembre 1703 con uno stipendio di 60 ducati annuali; qui rimase sino al 1720.

Il suo rapporto con il consiglio direttivo dell’Ospedale, a giudicare dai pochi documenti rimasti, sembra essere stato altalenante. Ogni anno i vertici dell’istituto veneziano si riunivano per votare se tenere oppure no un insegnante. Anche se Vivaldi fu raramente sottoposto al voto, nel 1709 perse il suo posto per 7 voti contro 6 a favore. Però dopo aver esercitato la libera professione di musicista per oltre un anno fu riassunto nel 1711 alla Pietà, sempre a seguito di una votazione del consiglio dell’istituto. Questo probabilmente perché la direzione aveva ben compreso la sua importanza all’interno della scuola. Nel 1713 divenne il responsabile per l’attività musicale dell’istituto e nel 1716 maestro de’ concerti. Con molta probabilità Vivaldi continuò a rifornire la Pietà di concerti e composizioni varie durante tutta la sua vita, anche in forma privata.

È durante questi anni che Vivaldi scrisse gran parte della sua musica, comprese molte opere e anche numerosi concerti. Nel 1705 venne pubblicata la sua prima raccolta, ma la rinomanza a livello internazionale fu raggiunta con la sua prima collezione di 12 concerti per uno, due e quattro violini con archi, L’estro armonico (Opus 3), la quale fu data alle stampe ad Amsterdam nel 1711, grazie alla famosa mano dell’editore Estienne Roger, all’avanguardia con le nuove tecniche di stampa rispetto agli editori veneziani Sala e Bortoli. La sua uscita fu pubblicizzata con un annuncio sul The Post Man di Londra. Questi concerti ebbero uno strepitoso successo in tutta Europa e furono seguiti nel 1714 da La stravaganza (Opus 4), una raccolta di concerti per solo violino e archi.

Nel febbraio del 1711 Vivaldi e suo padre si recarono a Brescia, dove diede il suo Stabat Mater RV 621, commissionato dalla Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri. Nel 1718 Vivaldi iniziò a spostarsi con molta facilità, ma sembra non aver mai rotto i legami con la Pietà. Dalle registrazioni degli atti è possibile constatare che tra il 1723 e il 1729 fu pagato per comporre almeno 140 concerti.

Nel 1717 o 1718 fu offerto a Vivaldi il prestigioso incarico di maestro di cappella da camera alla corte del principe Filippo d’Assia-Darmstadt, governatore di Mantova e noto appassionato di musica. Egli si trasferì dunque nella città lombarda e vi rimase per circa tre anni.

Questo è il periodo in cui egli scrisse Le quattro stagioni, quattro concerti per violino che rappresentano le scene della natura in musica; probabilmente l’idea di comporre questi concerti gli venne mentre stava nelle campagne attorno Mantova e furono una rivoluzione nella concezione musicale: in essi Vivaldi rappresenta lo scorrere dei ruscelli, il canto degli uccelli, il latrato dei cani, il ronzio delle zanzare, il pianto dei pastori, la tempesta, i danzatori ubriachi, le notti silenziose, le feste di caccia (sia dal punto di vista del cacciatore che della preda), il paesaggio ghiacciato, i bambini che slittano sul ghiaccio e il bruciare dei fuochi. Ogni concerto è associato a un sonetto scritto dallo stesso Vivaldi, che descrive la scena raffigurata in musica. Furono pubblicati come i primi quattro concerti di una raccolta di dodici: Il cimento dell’armonia e dell’inventione Opus 8, pubblicata ad Amsterdam, nel 1725, da Michel-Charles Le Cène, che era succeduto ad Estienne Roger nell’attività editoriale.

All’apice della sua carriera, Vivaldi ricevette numerose commissioni dalle famiglie nobiliari e reali d’Europa. L’Opus 9, La cetra, fu dedicata all’imperatore Carlo VI. Vivaldi ebbe occasione d’incontrare l’imperatore in persona nel 1728, quando questi si recò a Trieste per supervisionare la costruzione di un nuovo porto. Carlo ammirò così tanto la musica del Prete Rosso, che, come egli stesso ebbe poi modo di riferire, si intrattenne più a lungo con il compositore in questa occasione, che non con i suoi ministri nell’arco di due anni. A Vivaldi egli conferì il titolo di cavaliere, attribuì una medaglia d’oro e avanzò un invitò a corte a Vienna. Dal canto suo il musicista presentò all’imperatore una presunta copia del manoscritto de La cetra. Sennonché, questa raccolta di concerti è quasi completamente differente da quella pubblicata con lo stesso titolo, come Opus 9: probabilmente un ritardo di stampa aveva costretto Vivaldi a confezionare alla meglio una collazione improvvisata di concerti.